–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ

–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ

|

–Э–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Є –љ–µ –†—Г—Б—М - –С–Њ—О—Б—М, –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б, —В–µ–±—П - –±–Њ—О—Б—М... –Ш–Э–Ґ–Х–Ы–Ы–Х–Ъ–Ґ–£–Р–Ы–ђ–Э–Ю-–•–£–Ф–Ю–Ц–Х–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ђ–Щ –Ц–£–†–Э–Р–Ы "–Ф–Ш–Ъ–Ю–Х –Я–Ю–Ы–Х. –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ" |

|

|

–Я–Њ–ї–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї. –°—В–Є—Е–Є –Є –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Є –Љ–µ—В–∞–Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –†–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є. –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Р—А—Е–Є–≤. –У–∞–ї–µ—А–µ—П. –Ш–љ—В–µ—А-–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А—Г–ї–µ—В–Ї–∞. –Я—А–Є–Ї–Њ–ї—Л. –Я–Є—Б—М–Љ–∞. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 10 —Д–µ–≤—А–∞–ї¬§, 2026 –≥–Њ–і |

|

|

| –У–ї–∞–≤–љ–∞—П | –Ф–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –≤ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–µ | –°–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є | –°—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ | ||

| –Я–Ю–Ы–Х –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –†–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞  –Я–Ю–Ш–°–Ъ–Ш –†–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Р–≤—В–Њ—А—Л –У–µ—А–Њ–Є –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П  –Э–Р–•–Ю–Ф–Ъ–Ш –Р–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ъ—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Р—Д–Є—И–∞ |

«–І–£–Ц–Ю–Щ –Т–Ч–У–Ы–ѓ–Ф». –Ц–Ш–Ч–Э–ђ –Т –У–Р–Ч–Ю–Т–Ю–Ь –§–Ю–Э–Р–†–Х

–Р –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М —З–Є—В–∞—О: «–Ь—Л —А–∞–і—Л, —З—В–Њ –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А –љ–∞—И–ї–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Њ—О —А–Њ–і–Є–љ—Г» — –Р–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–µ—А–Ї–µ–ї—М. –Т –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ–Љ—Г—В–љ–µ–ї–Њ. –Э–µ —Г —Д—А–∞—Г, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Р–љ–≥–µ–ї—Л: –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–є –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–Њ–і–∞—Ж–Є–µ–є — «—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—О —Д–Њ–Ї—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З—С—В —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—Б—Л—Е –Љ—Л—И—Ж –≥–ї–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —П–±–ї–Њ–Ї–∞». –Ф–∞ –Є –≤–µ–і—М –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–Њ–±–µ–ї–Є–∞–љ—В–Ї–Є –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В –µ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є-–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є —В—А–∞–Ї—В–∞—В «Der Fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne», –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є: «–І—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Є–ї–Є –Ц–Є–Ј–љ—М — —Н—В–Њ –±–Ј–і—С—Е –≤ —Д–Њ–љ–∞—А–µ». –Ш –≤–µ–і—М –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л—Е –љ–µ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≥-–ґ–µ –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А—И–µ –њ–Њ–ї–Є—Б—В–∞—В—М, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В—Г –Ї–љ–Є–ґ–Є—Ж—Г, –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ 17 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е — –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е, –њ—А–Њ–Ј–µ, —Н—Б—Б–µ–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Є —Б—В–∞—В—М—П—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ — –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–њ–Є—А–∞–µ—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–µ, –Є –Њ —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ –њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ–є –∞–љ–љ–Њ—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Њ—В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–є —Д–Є—А–Љ—Л: «–У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А–Њ–є –І–∞—Г—И–µ—Б–Ї—Г —Г –љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–ї—Б—П „—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і“ –Є –Ї–∞–Ї –µ–є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –≤—Л—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞ —Б–≤–Њ—О „–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–і–Є–љ—Г“». –Ю —Н—В–∞ «–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–Њ–і–Є–љ–∞», –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–∞—П –ї–Є, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П… –Э–∞–Љ –ї–Є — –њ–Є—И—Г—Й–µ–Љ—Г —Н—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –љ–∞ –ї–Є–Љ–Њ–љ–љ–Њ–µ –і—А–µ–≤–Њ –Є –њ–∞–ї—М–Љ—Г –Є–ї–Є —З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ –Є—Е –њ–Њ–і –Њ—Б–µ–љ–љ–µ-—Б–≥—Г—Й–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –љ–µ–±–Њ–Љ –®–≤–µ—А–Є–љ–∞ –ї–Є–±–Њ –њ—А–Є—Б–µ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ—М—О –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –њ–∞—А–Ї–µ –®—В—А–∞—Г–±–Є–љ–≥–∞ –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ — –љ–∞–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М –ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ! –Ш —З—В–Њ «—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і» —В–∞–Ї–Њ–µ — –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ «—З—Г–ґ–∞–Ї–∞». –£ –У–µ—А—В—Л –Ь—О–ї–ї–µ—А, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ –± –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞. –Ю–љ–∞ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —З—Г–ґ–Њ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б—В—А–∞–љ—Г (–≥–Њ—А–Њ–і, –і–Њ–Љ) –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –љ–µ–Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–Љ–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, —З—Г–ґ–і–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ «—З—Г–ґ–∞–Ї–∞» –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤ –Љ–Є–≥—А–Є—А—Г—О—Й–µ–Љ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ –Љ–Є—А–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–Є —Н–Ї–Ј–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Б–µ–±—П –∞—Г—В—Б–∞–є–і–µ—А–Њ–Љ — –і–∞–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –љ–∞—И–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї–µ—Б—Б–Њ–є! — –њ—А–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –Ї–∞—А—М–µ—А–µ, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В. –њ. –Т –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А — —В—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–Љ–Ї–∞ — –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є «–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤», –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–∞–ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і, –Ї–∞–Ї —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є–є, –Є–≥—А–∞–ї —А–Њ–ї—М «—Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞» —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П… –Ґ—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ–Є—П — Siebenbuergen (–°–µ–Љ–Є–≥—А–∞–і—М–µ), —В–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є –љ–µ–Љ—Ж—Л –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –і–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є –Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –µ—Й—С –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є, — –і–∞–ї–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Љ–Є—А—Г –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, –ґ–Є–≤—И–Є—Е –Є –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є—Е –≤ —В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ —Б –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–∞—Е, —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤-–љ–µ–Љ—Ж–µ–≤: –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї–Є —В–∞–Љ –Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і–љ—Л–µ –Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ї–Є—А–Є–Ї–Є –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Р–ї—М—Д—А–µ–і –Ъ–Є—В—В–љ–µ—А, –Р–ї—М—Д—А–µ–і –Ь–∞—А–≥—Г–ї –®–њ–µ—А–±–µ—А –Є —Б–∞–Љ—Л–є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 20-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В — –Я–∞—Г–ї –¶–µ–ї–∞–љ. (–Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є —Б—В–Њ–Є—В –≤ —Н—В–Њ–Љ —А—П–і—Г –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ—П—П —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –°–µ–ї—М–Љ–∞ –Ь–µ–µ—А–±–∞—Г–Љ-–Р–є–Ј–Є–љ–≥–µ—А, —О–љ–∞—П –њ–Њ—Н—В–µ—Б—Б–∞, –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ґ—А–∞–љ—Б–љ–Є—Б—В—А–Є—О –Є —Г–Љ–µ—А—И–∞—П —В–∞–Љ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–Љ –ї–∞–≥–µ—А–µ. –Ю—В –љ–µ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М 57 —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ, –≤ –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л –Є–Ј –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є–і–Є—И, —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 80-—Е —Б—В–Є—Е–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —В—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ—Б–Ї–Є—Е (–±–∞–љ–∞—В—Б–Ї–Є—Е) –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ –і–ї—П (–Љ–љ–Њ–є –ґ–µ –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 87-–Љ) —Е—Г–і–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є «–Ы–Є—А–∞ —Б–µ–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤» (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, 1992), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞ 527 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л 75 –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–µ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, —П –њ–Њ–љ—П–ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–і—М–±–∞ —Н—В–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –∞ –≥–ї—П–і—П –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є — –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Н—В–∞ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –њ—А–Є –І–∞—Г—И–µ—Б–Ї—Г, –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—М –Є –≤—Л–≤–µ–ї–∞ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –∞—А–µ–љ—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Є–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ — –§—А–∞–љ—Ж–∞ –•–Њ–і—М—П–Ї–∞ (—А. 1944), –У–µ—А—Е–∞—А–і–∞ –Р–є–Ї–µ (—А. 1945), –†–Њ–ї—М—Д–∞ –С–Њ—Б—Б–µ—А—В–∞ (—А. 1952), –†–Є—Е–∞—А–і–∞ –Т–∞–≥–љ–µ—А–∞ (—А. 1952) –Є –≤–Њ—В –≤–µ–і—М –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О —Б—В—Г–њ–µ–љ—М — –У–µ—А—В—Г –Ь—О–ї–ї–µ—А (—А. 1953), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П — –љ–∞—И –≤–∞–Љ —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Љ, meine Damen und Herren! — –≤—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞-—В–∞–Ї–Є —Д–Є—В–Є–ї—М –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ —З—В–Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ–∞–Љ, —В–Њ –Є — –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Љ—Л–љ–∞–Љ.

***

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ–њ–µ—И–Є–≤, —П —В—А–Є–ґ–і—Л –Ї—А—Г—В–∞–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–Њ—А–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ—Б–ї–µ –Є –њ–Њ –≤—Б–Ї—А–Є–њ—Г –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–љ, –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї —Г —Б–µ–±—П Mail-–∞–і—А–µ—Б –У–µ—А—В—Л –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –і–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О: «Herzlich gratuliere, Lev», —В–Њ –µ—Б—В—М «–°–µ—А–і–µ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О». –Р–і—А–µ—Б –µ–µ —Г –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б 2004-–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї–µ–Љ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ «–њ–Њ—А—Г—З–Є—В–µ–ї—П» –њ–µ—А–µ–і ADDA (–У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Љ–µ–љ–Њ–≤), –≥–і–µ –љ–∞–Ї–ї–µ–≤—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥–Њ–і–Њ–≤–∞—П —Б—В–Є–њ–µ–љ–і–Є—П –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ. –Ю–љ–∞ —Б —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–љ–µ, –±—Л–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞, –љ–Њ –Њ—И–Є–±–Њ—З–Ї—Г —П –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≤ –љ–µ–њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–±–Њ—А–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –Љ–Њ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ—Л — –Њ–љ–Є —В–∞–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–±–∞ –Љ—Л —Б –У–µ—А—В–Њ–є –Є–Ј –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—П, —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Њ-–±–µ—Б—Б–∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–Ј–∞ «–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤», –Њ–±–∞ — –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–Љ –љ–µ-–Є–≤—А–Є—В—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ — —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л, —Б —В–µ–Љ–Є –ґ–µ —Б—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞–Љ–Є, –Њ—И–∞–ї–µ–ї–Њ—Б—В—М—О –Є —В. –њ. –Э–µ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Є –Љ–Њ—П «–∞–љ—В–Є–±–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П» –њ–Њ—Н–Љ–∞ 95-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ («RF & FST»), —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—К–µ–Ј–і–Є–ї —В–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Є –Љ–∞–ї—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≥–Њ—А–Њ–і- –Ї–Є, –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Є… –Ш –≤–µ–і—М –Ј–љ–∞–µ—В–µ —З—В–Њ? — –Њ–љ–Є –њ—А–∞–≤—Л! –Т–µ–і—М –≤–Ј—П—В—М –Њ–і–љ–Њ —Н—В–Њ: –≥–і–µ –±—Л –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –±—Л –Ї—А—Г–≥—Г –ї—О–і–µ–є –љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б –У–µ—А—В–Њ–є, –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ –ї–Є, –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ, — –Љ—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ (–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ј–∞–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞) –Љ–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є–є, –љ–µ —Б–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П—Б—М, –љ–Њ –Є–≥—А–∞—П —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Ї–∞–Ї –Њ—В—А–µ–њ–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є…

–Ь—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 95-–≥–Њ, —П –ґ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –≤ –Ф–Њ–Љ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Т–∞–љ–љ–Ј–µ–µ –Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і—К–µ—Е–∞–ї –≤ Literaturhaus, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –°–∞—А—Л –Ъ–Є—А—И –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –У–µ—А—В—Л –Ь—О–ї–ї–µ—А. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–Є–љ—Г—В –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –∞ –°–∞—А—Л –≤—Б–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Д–Њ–є–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ –љ–µ–є –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–≤–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Д—А–∞—Г –Ъ–Є—А—И –њ—А–Є–±–Њ–ї–µ–ї–∞ –Є –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–∞ (—Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –Є–Ј –µ–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—Г—И–Ї–Є) –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞, –љ–Њ –≤–Њ—В —В–∞–Љ –≤–Њ–љ —Б—В–Њ–Є—В —Д—А–∞—Г –Ь—О–ї–ї–µ—А, –Њ–љ–∞ –Ј–љ–∞–µ—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ—Б—П—В—М —Б—В–Њ—П–ї–Є –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–Љ, —П –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї, –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –ї—О–і–Є –≤—Б–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ, –љ–∞ –Є–Љ—П –У–µ—А—В–∞ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –ї–µ—В —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞, –≤—Б–µ —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ—В—Б—П, –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –°–∞—А–∞ –≥—А–Є–њ–њ—Г–µ—В, –Є —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ, –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –Ї —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –ї–Є —П —Б –°–∞—А–Њ–є –Є —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М, –Ї—В–Њ –µ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї? –ѓ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї—Б—П, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ–є —Б–Њ–±–Њ–є —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –њ–Њ-—А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є: «–Т—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї –Ф–Є–љ–µ—Б–Ї—Г? –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ, –Њ–љ —В–∞–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—М». –Т–Ј—П–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –њ–Њ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А—Г –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї—А—Г–≥–∞ –Є, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Љ–µ–љ—П, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ –Њ–±–∞–ї–і–µ–ї–Њ –≥–ї–∞–Ј–µ–ї–Є –љ–∞ —Н—В—Г —В–≤–Њ—А—П—Й—Г—О—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞–≥–ї–Њ—Б—В—М: «–®–Є –њ–µ –Ф–µ–љ–Є—Б–∞ –Ъ–Њ–Љ—Н–љ–µ—Б–Ї—Г –∞—Ж—М —В—А–∞–і—Г—Б?» — «–Ф–∞, –Є –Ъ–Њ–Љ—Н–љ–µ—Б–Ї—Г —П –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї». «–®–Є –њ–µ –Т–Є—А–і–ґ–Є–ї –Ь–∞–Ј–Є–ї–µ—Б–Ї—Г?» — «–Ф–∞, –Є –Ь–∞–Ј–Є–ї–µ—Б–Ї—Г». «–®–Є –њ–µ –Ш–Њ–∞–љ–∞ –Ъ—А—Н—З—Г–љ–µ—Б–Ї—Г?» — «–Ф–∞, –Є –Ш–Њ–∞–љ—Г –Ъ—А—Н—З—Г–љ–µ—Б–Ї—Г»…

***

–Т —В–Њ—В —А–∞–Ј –У–µ—А—В–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ —А–µ—Д–µ—А–∞—В –Њ–± –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В–µ –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–µ –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–µ. –Т –і–≤–µ—А—П—Е –Ј–∞–ї–∞ —П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞ –Ѓ—А–≥–µ–љ–∞ –°–µ—А–Ї–µ, –Љ—Л –љ–∞—И–ї–Є –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –µ—Й–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –Ј–∞–і–љ–Є—Е —А—П–і–∞—Е, –≤—Б–µ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–љ –≤ –љ–µ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ–є —Г–ґ–µ —В–Њ–ї–њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –Є —В–∞–Љ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–ї, –Љ–љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є—Ж—Г —Б —Г–і–∞—З–љ—Л–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –ѓ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞–ї –Є –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–Є–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –Њ–±–µ—Й–∞–ї –њ–Њ–і–±—А–Њ—Б–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–µ –≤ –Љ–Њ–є «–Ъ–Њ–ї–ї–Њ–Ї–≤–Є—Г–Љ» –љ–∞ –Т–∞–љ–љ–Ј–µ–µ (–≥–і–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е «–њ—А–Њ–Ј–Є—В» –Ј–∞ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—З—М, –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В –≤ —В–Њ–є –≤–Є–ї–ї–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ –і–≤–µ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є (–і–∞ –µ—Й–µ –љ–∞–і –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ–є –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–є –Ї—Г–њ–Њ–ї — –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —А–Њ—В–Њ–љ–і–∞ —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –љ–∞ —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В –Њ–Ј–µ—А–Њ —Б –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В—Г—Б–Ї–ї–Њ-–±–µ–ї–µ—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –∞–њ—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є, –Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є—А–µ–љ—П–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г–Љ–≥–ї–µ –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є)… –Ь—Л –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ —Г—В—А–∞, –Є —П —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ —Б–ї—Л–ї (–Є –±—Л–ї) –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є «–њ—А–∞–≤–Њ–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ», –∞ — –і–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ –і–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л—Е –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –љ–∞–Ј–Њ–≤–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –µ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Т–∞—Ж–ї–∞–≤–∞ –У–∞–≤–µ–ї–∞. –Т –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –Ѓ—А–≥–µ–љ — –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В –ґ–µ! — —Ж–µ–љ–Є–ї —Е–ї–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М —Д–∞–Ї—В–∞ (—Е–Њ—В—П –Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї –њ–Њ—А–Њ–є —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–є —Н—Б—В–µ—В–Є–Ј–Љ, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –µ–≥–Њ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Н—Б—Б–µ –Њ –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–µ –≤–Њ–і—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ–Ї–Є –Љ–Њ–µ–є). –Т —В—Г –љ–Њ—З—М –љ–∞–і –Т–∞–љ–љ–Ј–µ–µ –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –±—Л–ї–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —З–µ—А–µ–Ј –Њ–Ї–µ–∞–љ –≤ –Т–µ—А–Љ–Њ–љ—В, —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л–ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї, –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Є —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, –љ–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≤ –Њ—В–≤–µ—В –њ–Њ–ї—Г—Б–µ–Ї—Г–љ–і–љ–Њ–µ «–Э–µ—В!» –Є –Њ—В–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г—В–∞—В–Њ—А–∞. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В–ї—Г–њ, –Њ–љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П, –љ–∞–љ—П–ї –≤–µ—А—В–Њ–ї–µ—В –Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –њ–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї-–њ–Њ—Б–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–≤–µ—А—Е—Г –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ 20 –≥–µ–Ї—В–∞—А–Њ–≤ —Б–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Є—Е, –Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ… –Э–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Є —З—В–Њ-—В–Њ –Ї–ї—П–є–љ–±—О—А–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–µ, –Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, –Њ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –±—Л–ї –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –ґ—Г—В–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞—И–Є–ї–Ї–Є –њ—А–Њ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–Є–љ–Њ—И–љ—Г—О –Љ–∞—Д–Є—О –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ, –∞ –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—В–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ї –Є—Е «–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г», –≥–і–µ —П –Њ—З—Г—В–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—Й–µ –Њ–±—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–љ–Њ–є —Б—К–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Ї–µ, –Ј–∞ —И–∞—В–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б –њ–∞—А–Њ–є –±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї –≤–Є–љ–∞ –Є –љ–∞—А–µ–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Є–Ї–µ –±—А—Л–љ–Ј–Њ–є. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–∞—А–µ–љ—М —Б –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Є–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–µ–Ј –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ —Б –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–Љ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–Њ–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є –±–∞–Ј–∞—А–љ–Њ-–ї–Є–њ—Б–Ї–∞–љ—М—Б–Ї–Њ–є —Д–µ–љ—О—И–Ї–µ — –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞-–і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤–Ј–і—Л–±–Є–ї–Є—Б—М –Њ–±–∞ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Њ—А–Є—В—М –Љ–µ–љ—П, –Ј–∞ —В–Њ, –Љ–Њ–ї, —З—В–Њ —П –≤ 60-–µ-80-–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –Є—Е «—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤», –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ «—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ» –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–љ–Є, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Ф–∞–љ–∞ –Ы–∞—Г—А–µ–љ—Ж–Є—О –Є–ї–Є –Ь–Є—А—З–Є –Ъ—Н—А—В–µ—А–µ—Б–Ї—Г, —В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞ —Н—В–Є –Њ–љ–Є —Б–ї—Л—И–∞—В –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ. –С–µ–і–љ—Л–µ, –Њ–Ј–ї–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ –і—М—О —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л… –І—Г–ґ–∞–Ї–Є… «–Ґ–Њ, —З—В–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В '—З—Г–ґ–∞–Ї', — –њ–Є—И–µ—В –У—А–µ—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А, — —Б—В–Њ–Є—В –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б '—З—Г–ґ–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ'. –ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г –±—А–∞—В—М —Н—В–Њ—В '–≤–Ј–≥–ї—П–і' –њ–Њ–і –Ј–∞—Й–Є—В—Г. –Ю–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є –њ–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–≤–µ–љ—В–Є–≤–µ–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞—Й–Є—В—Л —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –Є –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П. –≠—В–Њ—В '–≤–Ј–≥–ї—П–і' –њ–Њ–і–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–±—Л–≤–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤, –њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А—Г–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ '–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞' –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е –ї—О–і—П—Е. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ '–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–µ' –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–ї–Њ–є —Г–Љ—Л—Б–ї, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ. –Р –µ—Б–ї–Є '–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї' –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤, —В–Њ — –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–Є–µ. –Т —В—А–µ–љ–Є—П—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є—И–ї—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—В –і–≤–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Э–Њ —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ–Њ–і '—З—Г–ґ–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ', —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ — –≤ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П '–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є'. –≠—В–Њ –Є—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Е —П–Ј—Л–Ї. –Ш —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–µ—В –Є–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ „–≤–Ј–≥–ї—П–і“ —Н—В–Њ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—И–ї–µ—Ж –њ–Њ–Њ–±–≤—Л–Ї–љ–µ—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —П –µ—Й–µ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, —В–Њ –Љ–Њ–є '—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і' –њ–Њ –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О –≤–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ. –Я–Њ –љ–µ–і–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—О, —З—В–Њ, –Љ–Њ–ї, —Н—В–Њ—В '–≤–Ј–≥–ї—П–і' –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —П –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А—Л- –њ—А–Њ—Д–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –µ–≥–Њ, –Љ–Њ–є '—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і', –љ–µ–Ї–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Н—В–∞–Ї–Є–Љ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Є—И—Г—Й–Є—Е –Њ—В –љ–µ–њ–Є—И—Г—Й–Є—Е. '–І—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і' –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ, –љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ — —Б –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є. –ѓ –Ј–љ–∞—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –С—Г—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і, –Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є –љ–Њ—Б–Є—В—М –Њ–±—Г–≤—М –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–Њ—И–≤–∞—Е, –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–∞ –ґ–∞—А–Є—В—М –Љ—П—Б–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є. –Р –≤–Њ—В –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є –ї—Г–ґ–∞–є–Ї–µ, –љ–∞ –њ–Є–Ї–љ–Є–Ї–µ, –≥–ї—П–і—П –≤ –љ–µ–±–Њ –Є –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–≤—И–Є—Б—М, –Љ–Њ–≥–ї–∞, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–µ–±—П –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Б—М, –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г—В—М: '–Ч–і–µ—Б—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –≠—В—В–µ—А—Б–±–µ—А–≥' (–≥–Њ—А–∞ –≤ –Ґ—О—А–Є–љ–≥–Є–Є, —Б–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Т–Њ–ї—М—Д–≥–∞–љ–≥ –У–µ—В–µ –ї—О–±–Є–ї –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В—М —Ж–≤–µ—В—Г—Й–Є–µ –і–Њ–ї–Є–љ—Л, –Є –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Л –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –ї–∞–≥–µ—А—М –С—Г—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і. — –Ы.–С.). –Х–µ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г—О—В—Б—П —Г –Љ–µ–љ—П —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ —Г –•–Њ—А—Е–µ –Ч–µ–Љ–њ—А—Г–љ–∞: –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –±–∞—А–µ, –њ–∞–і–∞–µ—В —Б–љ–µ–≥, —Б—В–µ–ї—П—Б—М –њ–Њ–і —Г–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ–љ–∞—А—П–Љ–Є –Є –Њ—В—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –≤ —О–і–Њ–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –С—Г—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—С —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ. –Ю–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –Њ–±—Й–Є–є –і–ї—П –љ–Є—Е –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є, –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і». (–•–Њ—А—Е–µ –Ч–µ–Љ–њ—А—Г–љ — –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –≥–µ—Б—В–∞–њ–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –≤ 1943 –≥. –Є –±—А–Њ—И–µ–љ –≤ –ї–∞–≥–µ—А—М –С—Г—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї —Г–ґ–µ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В–Њ–Љ. — –Ы.–С.).

–Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Й–µ –Љ–Є–љ—Г—В –≤ –Ј–∞–ї, –≥–і–µ –У–µ—А—В–∞ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –Є –µ–є, –≤–Є–ґ—Г, –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П «–њ–Њ—З—Г—Е–∞—В—М» –µ–≥–Њ, — –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є–Љ–µ—П —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Є–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ–≤–Њ–і: —Г–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—В—О. –Э–Њ –њ—А–Є —В–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б —В—А–Њ–Є—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ. «–Ф–Њ–Љ–љ—Г –С–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –≤—Н –њ–ї–∞—З–µ –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А –Ъ—А–∞–Љ–µ—А? –£–љ –њ–Њ—Н—В –Љ–∞—А–µ…» –Ф–∞, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О, –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ—Н—В. –•–Њ—В—П —А–∞–љ—М—И–µ, –њ—А–∞–≤–і—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —П –Њ –љ–µ–Љ –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–ї… –Ю–љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Б—С –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ (—З—Г—В—М –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї «–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ»), —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї—Г–і–∞ —Б–µ–±—П –і–µ—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ—А–Њ—Б–ї–Њ–≥–Њ –Ѓ—А–≥–µ–љ–∞, –≤—Л–±–Є—А–∞–µ—В –Є–Ј –њ–∞–њ–Ї–Є –Є —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –≤ –µ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В –Є—Е –Є –њ–Њ–і–∞–µ—В –Љ–љ–µ: «–°—В–Є—Е–Є –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —З–Є—В–∞—В—М –љ–∞–і–Њ, –∞ —В–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—Е —Г–±–∞—О–Ї–Є–≤–∞—О—В…»

–Ґ–Њ—В –ґ–µ —А–µ—Д–µ—А–∞—В –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ—В –љ–µ–µ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 2001-–≥–Њ, –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ,- –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ-–ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є, –У–µ—А—В–∞ –њ—А–Њ—З–ї–∞, –љ–µ—В, –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В –≤ —В–µ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О, –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–і–∞—З–µ–є, –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –±–Њ–ї—М—О…

–С–µ–≥—Б—В–≤–Њ — —Б—З–∞—Б—В—М–µ –ї–Є—И—М –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –≥–Є–±–µ–ї—М—О (–Є–Ј —А–µ—Д–µ—А–∞—В–∞ –У–µ—А—В—Л –Ь—О–ї–ї–µ—А)

–Ш –≤ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ. –Т —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л —П –Ї—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–µ –≤ –С—Г—Е–∞—А–µ—Б—В–µ —В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї—Г—О –Ј–∞–њ—Л–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ї–љ–Є–ґ–µ—З–Ї—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ «–£—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї». –Э–µ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ, –±–Є–ї–µ—В –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є —Б—В–Њ–Є–ї –±–Њ–ї—М—И–µ. –Р–≤—В–Њ—А –±—Л–ї –Љ–љ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1897-–Љ, –≤ –Э–Є–ґ–љ–µ–є –Р–≤—Б—В—А–Є–Є, —Б–Њ–ї–і–∞—В –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –±—Л–ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ, –і–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –У–Є—В–ї–µ—А–∞ — –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –ї–Є—А–Є–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Љ '–Ј–∞–±—Л–ї–Є', —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М. –£–Љ–µ—А –≤ 1958-–Љ. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П «–Я—А–Њ—Й–∞–љ–Є–µ —Б –Њ—В—К–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ». –Т —Б–Ї–ї–∞–і–љ—Л—Е —А–Є—Д–Љ–∞—Е, –≤ –Љ–µ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ–µ–≤–љ–Њ–Љ —А–Є—В–Љ–µ –Є—Б–њ–Њ–і–≤–Њ–ї—М –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–∞—Б, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є –Є –≤—Б—О –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ — –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —В—Л—Б—П—З —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є. –°–≤–Њ–µ–є –љ–∞–њ–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–љ–Є —В–∞–Ї «–≤–њ–µ–≤–∞—О—В—Б—П» –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є—Е –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —Г–і–∞–µ—В—Б—П «–≤—Л–њ–µ—В—М» –Њ—В—В—Г–і–∞. –Ш –≤–Њ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ '–љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ' –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ, –Њ —З–µ–Љ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —В–Њ–є –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –њ–Њ—З—В–Є —Б–њ–µ—В–Њ, — —Б—В–Є—Е–Є —Е–≤–∞—В–∞—О—В –Ј–∞ –≥–Њ—А–ї–Њ. –Т —В–µ–Ї—Б—В–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Г–ґ–∞—Б, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –±—Г–і–љ—П–Љ–Є, –∞ —Г–ґ –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А—П–µ—В—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П. –Т–Њ–њ–Є—О—Й–µ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ. –Я–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, —В–Њ—З–љ–Њ —Б–∞–Љ –ґ–µ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–є, —Б—В–Њ–Є—В —В–µ–Ї—Б—В, –∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ —Г–њ—А—П—В–∞–љ–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Э–Є –Њ–і–Є–љ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ—Н—В –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї—М –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є—П. –Ґ—П–ґ–µ—Б—В—М —Г—З–Є—В—Б—П –њ–∞—А–Є—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–і –љ–µ—О — —Ж–µ–ї–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –±–µ–Ј–і–љ–∞. –Т 1936 –≥–Њ–і—Г –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А –Ъ—А–∞–Љ–µ—А –њ–Є—И–µ—В –і—А—Г–≥—Г: «–Ь–µ–љ—П –Њ–≥–Њ—А—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є –≤–µ—Й–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г». –Р —Г–ґ–µ –≥–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ 37-–Љ, —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –і—А—Г–≥—Г: «–Ґ—Г—В –Њ–і–Є–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–Њ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –Љ–љ–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–µ—В. –≠—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—Б—В –і–ї—П –љ–∞—Б –Њ–±–Њ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞». –Т—Б–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –µ–≤—А–µ—П –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞—Ж–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї «–≤—А–µ–і–љ—Л—Е –Є –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤». –°–ї–µ–і–Њ–Љ — –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ –∞—А–µ—Б—В–∞, –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л-—Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞, –љ–µ—А–≤–љ–Њ–µ –Є—Б—В–Њ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞, —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г—Е–Њ–ґ–Є–ї–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Н—Б—Н—Б–Њ–≤—Ж–µ–Љ —Г–і–∞—А–∞ –≤ –ї–Њ–і—Л–ґ–Ї—Г — –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –љ–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л–µ–Ј–і–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ—В «–±—Г–і–љ–Є». –Ы–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–ї—П 1939 –≥. –µ–Љ—Г —Г–і–∞–µ—В—Б—П —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О. –Ґ–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–± –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –±—Л—В–Є–Є –Є —В–Њ—Б–Ї–µ –њ–Њ —А–Њ–і–Є–љ–µ, –≤—Л–њ–Є–≤–Ї–Є –Є –њ–Њ—З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л, –ї—О–±–Њ–≤–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–і –њ–Њ–і —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–µ–ї–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–і–∞—В—М –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г, —В–µ–Љ—Л —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є — —Н—В–Њ—В –љ–∞–њ–µ–≤–љ—Л–є —В–Њ–љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—Л—В–∞–µ—И—М—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Г–љ—П—В—М —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–µ—А–≤—Л. –Т –Т–µ–љ—Г –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т –Љ–Њ–µ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Е–∞ —Б—В–Є—Е–Є –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ —Г –Я–∞—Г–ї—П –¶–µ–ї–∞–љ–∞. –£ –Њ–±–Њ–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ- —Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞ –Є —В–∞ –ґ–µ –±–Њ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є –±—Л–ї–∞ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–µ —Б —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –ї–∞–≥–µ—А—П—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є, –∞ –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ, –≤ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е, –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е, –Ї–∞—Д–µ, –њ–∞—А–Ї–∞—Е –Є —В—А–∞–Љ–≤–∞—П—Е. –°—В–Є—Е–Є –Ъ—А–∞–Љ–µ—А–∞ –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В —В–µ–±—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–љ–µ—И—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ, –љ–Њ –Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є, –њ–Њ—З—В–∞–ї—М–Њ–љ—Л –Є –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і—Л –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, —П–≤–ї—П—П—Б—М –і–ї—П –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–љ–Њ—Б—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –Њ–љ–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ —Б–µ–±–µ –Ї–∞–Ї –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–µ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–∞—Б—В—М—О –µ–µ. –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А –Ъ—А–∞–Љ–µ—А. –Х–≥–Њ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ — —Б—З–∞—Б—В—М–µ –ї–Є—И—М –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –≥–Є–±–µ–ї—М—О. –І—Г–ґ–µ–і–∞–ї—М–µ — –Љ–∞—А–∞—Д–Њ–љ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ј –±—Л—В–Є—П.

«Flucht — nur im Vergleich zur Vernichtung ein Glück» –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –Ы.–С.

–Ґ–µ–Њ–і–Њ—А –Ъ—А–∞–Љ–µ—А

«Wer klingelt, wer steht vor der Tür?» –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –Х. –Т–Є—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ

«–І–£–Ц–Ю–Щ –Т–Ч–У–Ы–ѓ–Ф, –Є–ї–Є –Ц–Ш–Ч–Э–ђ — –≠–Ґ–Ю –С–Ч–Ф–Б–• –Т –§–Ю–Э–Р–†–Х» (–Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –Ї–љ–Є–≥–Є –У—А–µ—В—Л –Ь—О–ї–ї–µ—А)

–Ш–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–µ, —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П, —А–µ–њ–∞—В—А–Є–∞—Ж–Є—П…

«–Ю–љ–Є» –Є —В—Л

(«–•’—Е–Њ–± –Ј–Є—Е –є–Њ—А–љ –≥–µ–≤–∞–ї–≥–µ—А—В». –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –Ы.–С.)

–Я–Њ—Б–ї–µ 12 –ї–µ—В –µ–µ «vita nova» –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А —А–µ—И–Є–ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М—Б—П: «–Я–µ—А–≤—Л–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ —Н—В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В, –±—Л–ї –Љ–Њ–є '—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і'. '–Т —З—Г–ґ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —З—Г–ґ–Њ–є –≥–ї–∞–Ј' — —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є–µ–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—О—В—Б—П –ї—О–і–Є. –Э–Њ –љ–µ —П. (…) –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, –Њ–±–≤–Њ–і–љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А—Л–є –Ј—Л—А–Ї — —Н—В–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і –і–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є. –Т –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—А–µ–і–µ, –≥–і–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–µ —В–∞–Ї, —Н—В–Њ—В '–≤–Ј–≥–ї—П–і', —В–≤–Њ–є —З—Г–ґ–Њ–є, —З—Г–ґ–і—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –њ—Л–ї–∞–µ—В –љ–∞ —В–≤–Њ–µ–Љ –ї–Є—Ж–µ, —Г—В—О–ґ–Є—В, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—В—О–≥–Њ–Љ, –Є—Е –ї–Є—Ж–∞ –Є –ґ–µ—Б—В—Л, –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В '–Є—Е', –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ—Е —В–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –ї–µ—В: –Ј—Л—А–Ї–љ—Г—В—М — –Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. (…) –≠—В–Њ—В —В–≤–Њ–є —З—Г–ґ–і—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і —В—Л —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—И—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–љ–Њ, –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤–њ–ї—О—Е–љ—Г—В–Њ –≤—Б–µ —В–≤–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–∞—П —В–µ–±—П –Ј–і–µ—Б—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В. –≠—В–Њ—В —В–≤–Њ–є '—З—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і' –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —Г '–љ–Є—Е' –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В—М, –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —В—Л —Б–∞–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В — —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ—В—З–∞—Б—В–Є. (…) –Ь–љ–µ —Г–ґ–µ –і–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Л—И–∞—В—М, —З—В–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ '–≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ' –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –љ–µ—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≥–Њ—Б–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –њ—А–Є–±—Л–ї–∞. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —П, –Љ–Њ–ї, —Б–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–Є–Љ „–≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ“ –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї—Г—О –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А—Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ — –∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ–љ–∞, –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А–∞, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є». «–° —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞, — –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —Б–µ–±—П –њ–Њ–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А, — –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ '—З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞' —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —П –њ–Њ–Љ–љ—О —В–Њ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ—Л –Ї –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–µ, —Б–Љ–µ—Б—М –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–∞—Е–∞ –Є –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–і—Л. –Я–Њ–ї—О–±–Є–ї–∞ –Є –≤–Њ–Ј–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї–∞ –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г –≤ 1945-–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ, –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ї –њ—П—В–Є –≥–Њ–і–∞–Љ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Є –і–µ–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї—П–ї–∞ –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М –Є –Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г, –Њ–љ –≤–≥–Њ–љ—П–ї –µ–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–∞—Б—Л—Й–∞—П, –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ–і. –Ъ–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П, –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–∞ —А–µ—И–∞–ї–∞: –ґ–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є–ї–Є –Є–Ј–Њ–є—В–Є –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –≤—Л–ґ–Є–ї–∞, –љ–Њ —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є —Г –љ–µ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–µ –ґ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї —Г —Н—В–Є—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–і –ї—О–і–µ–є, –љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–Ј –Є –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–±–µ—А–µ—И—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є—Й–Є –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –љ—Г–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є —Н—В–Њ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –µ–є –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј, —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї–Є–љ–Њ–є, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П, –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є —Б–Љ–µ—А—В—М—О, –Є–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –°–≤–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А—Г–ґ–Њ—З–µ–Ї –љ–∞ –≤–Є–ї–Ї–µ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–µ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А—В–∞, —Б–Ї–∞—И–Є–≤–∞—П –≥–ї–∞–Ј–∞ –і–Њ–ї—Г, –≤—Б—П –∞–ґ –≤–Ј–Љ–Њ–Ї—И–∞—П. –Ю–љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Ї–љ–µ—В –≤–Є–ї–Ї–Њ–є –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П. –Ю–љ–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –љ–∞ —В–∞—А–µ–ї–Ї–µ –љ–Є –Ї—А–Њ—И–Ї–Є –Њ—В —В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є. –£–ґ–µ –≤ —А–∞–љ–љ–µ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ —П –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї–∞ —Б –љ–µ–є —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї — –Є–Ј –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –Ї –љ–µ–є, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–µ –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ —Б–Є–ї–∞—Е –≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –µ—Б—В».

–≠–ї–Є—В–∞—А–љ—Л–є –ґ–∞–љ—А, –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ—З–∞—Й–∞—П —В–µ–Љ–∞

«–І—Г–ґ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і…» –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –ґ–∞–љ—А–µ, –љ–∞- –њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–µ–Љ –Љ–љ–µ «–Ґ—А–∞–Ї—В–∞–Ї—В –Њ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Ї–µ», –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –У–µ—Б—Б–µ «–°—В–µ–њ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Ї» (1927). –≠—В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А—В—Л –Ь—О–ї–ї–µ—А –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ –ї—О–і—П–Љ —Б –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –і—Г—И–Њ–є –Є –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –±—Л —В–Њ—В –ґ–µ —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В—А–∞–Ї—В–∞—В –У–µ—Б—Б–µ — «–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є—Е». –° —В–Њ–є –ї–Є—И—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є, —З—В–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–Є—А–µ –Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Г–ґ–µ —Ж–µ–ї—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л —В–Њ–є –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, —Ж–µ–ї—Л–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ш –≤–µ–і—М —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–Љ —Б–µ–±—П, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, –Ї–∞–Ї –љ–µ —Б—В—А–∞–љ–∞ –Є–Љ–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤, –∞—Е –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, —А–µ–њ–∞—В—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤? –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є —В–Є–њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ — «–•—Г—А–±–љ-–Љ–µ–љ—З» (–Є–і–Є—И, «—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ъ–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л»), –і–∞ –Є –і–µ—В–Є –Є –≤–љ—Г–Ї–Є –µ–≥–Њ (–љ–∞—И–Є –≥–Њ—А–і–µ–ї–Є–≤—Л–µ —Б–∞–±—А—Л!), –і–∞ –Є –њ—А–Є–±–Є—В—Л–є –≤—В–Њ—А–Њ—О –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–Њ–є —Б—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є —В–Є–њ «–њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П» (—Б–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П?) —Б —В—А—С—Е –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ–Ї –Є —Ж–µ–ї—Л—Е —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤ — –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ—Л—Е –Є–ї–Є —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –Є–Ј —Б—В—А–∞–љ –Є—Е —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, —Б —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є—Е—Б—П –Є —З—Г–ґ–і—Л—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є — —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ. –Т—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. «'–І—Г–ґ–і—Л–є', — –њ–Є—И–µ—В –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А, — —Н—В–Њ –љ–µ –∞–љ—В–Њ–љ–Є–Љ –Ї –њ–Њ–љ—П—В–Є—О '–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Љ–љ–µ', –∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤—Г '–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ'».

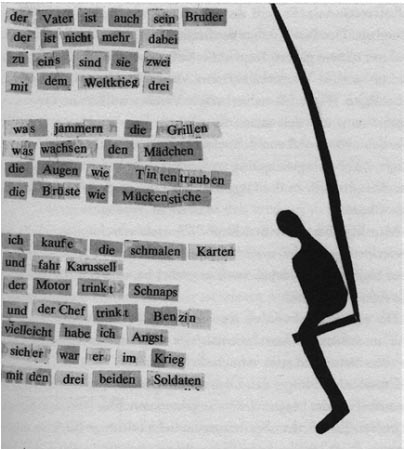

–Ю —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –Ї—Б—В–∞—В–Є. –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Њ–љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –љ—О–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–µ–є, —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–µ–є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥, —А–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Є –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є—Е –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Н—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–µ–Ї–Є–є, –µ—О –µ—Й–µ –љ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, «—З—Г–ґ–Њ–є —Б–ї—Г—Е», —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П «–Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М». –Ш –љ–µ —Н—В–Њ –ї–Є –Ї–ї—О—З –Ї –µ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ-–Ї–Њ–ї–ї–∞–ґ–∞–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –њ—А–µ—Б—Б—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ — —Б—В–Є—Е–Є, –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–є –≤ –µ–µ –Ї–љ–Є–≥—Г –њ—А–Њ «–±–Ј–і—С—Е» — –њ—А–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –≤–Њ–љ—О—З–µ–Љ –Ј–∞–≥–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ —Д–Њ–љ–∞—А–µ.

–Р–Ї–Ї–Њ, –Њ–Ї—В—П–±—А—М 2009

|

|

–Я—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞

–Ш–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї "–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ. –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В"

–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. Copyright © 2005 - 2006 –Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ Development © 2005 Programilla.com |

–£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї 83096 –њ—А-–Ї—В –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤–∞ 25/12 –†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ф–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ¬ї 8(062)385-49-87 –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤ –Р.–Р. Administration, Moderation –Ф–µ–≥—В—П—А—З—Г–Ї –°.–Т. Only for Administration |

–У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А –љ–µ –Є—Й–µ—В –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—А–µ–і–Є «–љ–Є—Е»: –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї —Б—В—А–∞–љ—Г —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—Б—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ –љ–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ, –≤ –µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–µ, –≤ –і—Г—И–µ. –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –Ї–Њ–љ–і–∞—З–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ—Г –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В — —В–∞–Ї —З—В–Њ —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ—О –Є —Б–≤–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Њ–љ, –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —Б—А–µ–і—Г –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ —Г–ґ–µ –≤–Є–і–µ. –І—Г–ґ–Є–Љ –±—Л–ї –Њ–љ —В–∞–Љ — –Є —З—Г–ґ–і—Л–Љ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П, –≥–і–µ –љ–Є –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П. –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —Н—В–Њ —Г –Ш—Ж–Є–Ї–∞ –Ь–∞–љ–≥–µ—А–∞, –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –µ–µ –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–∞. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ь–∞–љ–≥–µ—А –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї — –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ — –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –љ–∞ «–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–і–Є–љ—Г», –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А—П–Љ–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П:

–У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А –љ–µ –Є—Й–µ—В –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—А–µ–і–Є «–љ–Є—Е»: –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї —Б—В—А–∞–љ—Г —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—Б—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ –љ–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ, –≤ –µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–µ, –≤ –і—Г—И–µ. –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –Ї–Њ–љ–і–∞—З–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ—Г –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В — —В–∞–Ї —З—В–Њ —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ—О –Є —Б–≤–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Њ–љ, –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —Б—А–µ–і—Г –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ —Г–ґ–µ –≤–Є–і–µ. –І—Г–ґ–Є–Љ –±—Л–ї –Њ–љ —В–∞–Љ — –Є —З—Г–ґ–і—Л–Љ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П, –≥–і–µ –љ–Є –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П. –У–µ—А—В–∞ –Ь—О–ї–ї–µ—А, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —Н—В–Њ —Г –Ш—Ж–Є–Ї–∞ –Ь–∞–љ–≥–µ—А–∞, –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –µ–µ –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–∞. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ь–∞–љ–≥–µ—А –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї — –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ — –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ—В—К–µ–Ј–і–Њ–Љ –љ–∞ «–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–і–Є–љ—Г», –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А—П–Љ–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П: